第27回:繁栄か滅亡か④

2011.10.22

前回から1カ月以上も日が空いてしもうたな。

特別講師が超多忙じゃったもんで、申し訳ない。

今後は、月に2回ぐらいのペースでアップできるようお願いしとる。

引き続き、本コーナーをよろしく。

前回を読むと、日本の原発建設の発端は非常に政治的だったようじゃな。

なにより読売新聞の社主だった正力松太郎の活動には驚かされる。

プロ野球巨人軍の生みの親のイメージが強いお人じゃが、原発の生みの親でもあったんじゃな。

脱原発が世論の過半を占める昨今では、原発を推進した中曽根康弘や正力松太郎は、「けしからん奴」となるのかもしれんのう。

じゃが、ちょっと待って欲しい。

現代の基準や価値観で過去を断罪することの「危うさ」に気付いて欲しいのじゃ。

彼らを擁護する気持ちはみじんもないが、当時の日本は満足な電力が確保できず、産業の復興も低迷しておったんじゃ。

今でも、エネルギー確保は国家運営の基本でもあるが、化石燃料を海外に依存する日本の弱点は解説するまでもなかろう。

彼らの行動に一理はあったということじゃ。

また、扇動まがいの報道に踊らされたにせよ、国民が推進の原動力でもあったのじゃ。

ワシが子供の頃、国民の多くは原子力にバラ色の未来を見ておった。

そして、現代の国民世論は、上記と真反対に振られている結果だとしたら・・

それもまた、危険なことと思わんか。

このようなことを、それぞれ各自が考えて欲しいのじゃ。

【避難準備区域の解除と除染の矛盾】

9月30日に避難準備区域が解除され、避難されていた住民の方々が戻れることになった。

しかし一方で、同地域を含む広範な土地の除染を進めるという。

批判されることを恐れずに言えば、奇妙なことと言わざるを得ない。

「避難解除」ということは「危険はない」ということである。

つまり、「除染しなくても安全」ということではないのか、という疑問である。

そうでないならば、除染を済ませてから避難解除をすべきと思うのだが。

この除染が、また問題である。

そこで暮らすと年間で1ミリシーベルト以上被曝すると言われる地域は、8都県にまたがり、約1万3000平方キロという広大さである。

政府は当初、年5ミリシーベルト以上を除染の基準としていた。

これだと、範囲は福島県内だけの約1800平方キロに収まる。

しかし、5ミリシーベルトでは納得しないという声に押され、1ミリシーベルトに広げた。

これもまた奇妙なことである。

危険の基準が、そんなに簡単に変わって良いのであろうか。

政府は、確固たる裏付けを持って「5ミリシーベルト」を基準にしたのではなかったのか。

各国政府が拠り所としているICRP(国際放射線防護委員会)の2007年勧告では、以下のようになっている。

(1)がんの有意なリスクがある基準値=100ミリシーベルト(mSv)

つまり、100 mSv以上を浴びるとガンのリスクが増えるということである。

「確実にガンになる」のではないことに注意して欲しい。

現に、100 mSvを超える被曝をした私のような者でも、あれから30年以上経つが、ガンにはなっていない。

今回、原発事故の収束に従事している技術者や作業員の中から、100mSvを超える被曝者が出ているが、健康被害はまず出ないであろう。

リスクといっても極小のレベルであることが分かるであろう。

(2)緊急事態における被ばく低減のための対策時等の基準値=20~100mSv

原発内の作業員や除染などの作業にあたる場合の基準値である。

(3)職業被曝や異常に高い自然放射線及び事故後の復旧段階の被曝の基準値=1~20mSv

これが除染で問題になったゾーンである。

政府は、当初、このゾーンの低いほうに規制(5ミリシーベルト)を引いたようである。

「10では多いと言われそうだが、5なら納得するだろう」程度の根拠であろう。

だから、攻撃されると、あっさりと「1にします」となってしまった。

数値がどうこうよりも、この姿勢のほうが問題なのである。

とある官僚がこう言った。

「1ミリシーベルトにすると、広大な土地が除染対象地域になってしまう。

だけど、大半の土地の線量は1年もすれば半減以下になり『除染の必要なし』となるでしょう」

つまり、今は住民の言うことを聞いて規制値を下げるが、そんな広大な土地の除染など出来るわけがない。

出来ないまま時間が経てば、放射能量は自然に減衰する。

それで『一件落着』となるということである。

「不謹慎な!」と怒りたくなるであろうが、彼の言うことも正論である。

その通りだからである。

一方、各地で「ホットスポット」なる局所的な汚染地域発見の報道が相次ぐ。

市民団体などが計測した結果を自治体に持ち込み、自治体が追認することで、報道に載る。

しかし、報道では「高濃度」と表現されるが、それほどの線量でない場合も多い。

感情論ばかりが目立ち、自治体の姿勢も及び腰。

この騒動も、結局うやむやに終わりそうである。

となると、あれだけ大々的に報道する必要があるのであろうか。

情報を伏せるのは良くないが、必要以上に恐怖を煽ることも、また弊害がある。

もう少しフラットな報道が出来ないのか、と言いたくなる。

さて、本題に戻る。

前回(第26回)は、日本原子力研究所(原研)の用地が、一転して茨城県の東海村に決定したところまでを解説した。

その続き(1956年)から始める。

1956年:米国vs正力

正力の異様とも思える尽力で、日本は原子力発電所の建設へと動き出した。

しかしアメリカは、日本への発電用原子炉の提供を渋った。

それは無理もなかった。

米国は軍事利用が優先され、原子力発電所建設ではソ連に遅れを取っていた。

1956年当時は、初の商用原子炉シッピングポート発電所の建設に必死になっていた頃であり、

原子炉を海外に輸出するどころではなかったのである。

また、米国にはそれより大きな理由があったという説もある。

早大教授の有馬哲夫氏の著書である『原発・正力・CIA』(新潮社、2008年発行)を読むと、当時、正力は総理の椅子を狙っていたようである。

彼は、純国産原子炉の開発を目指すより、米国から原子炉を導入して商業発電を実現し、それを成果として総理の椅子を獲得する夢を描いていたようである。

ではなぜ、正力は総理の椅子にこだわったのであろうか。

それは、総理になれば、彼の長年の念願であった「マイクロ波通信網」のインフラを日本に設置することが出来ると考えたからである。

しかし、CIAは正力の政治的な目論見を見抜き、協力を拒否したといわれている。

真相は、今となってはなぞであるが・・。

1956年6月:正力の独断

正力は、米国の消極的な対応に焦った。

そこに、英国がコールダーホール型発電炉を日本に売り込んできた。

正力は「渡りに船」と、これに目を付けた。

コールダーホール型発電炉は、減速材に黒鉛、冷却材に炭酸ガスを使う黒鉛型原子炉である。

この炉は、天然ウランを燃料とするためウラン濃縮の技術が不要だが、軽水炉に比べて発電効率が悪く、プラントが大型化し建設費がかさむ欠点があった。

また減速材の黒鉛を固定する方法がなく、炉心は黒鉛ブロックをただ積み重ねただけで、安全性に疑問があった。

そう、あのチェルノブイリ発電所と同型の原子炉である。

当然、地震国日本では「リスクが高い」と批判された。

しかし、正力はこれらの批判を無視して、英国からの導入を独断で決断する。

こうして、英国製の発電炉が日本初の原子力発電所として東海村に建設されることになった。

このような原発振興への多大な影響で、後に正力は「原子力の父」と呼ばれることになる。

しかし、この時、米国は勿論、英国の商用原子力発電所も、まだ稼働前であった。

未稼働の原子炉を買うという、賭けともいえる決断だったのである。

1956年6月:日本原子力研究所の設立

原発建設の決定に伴い、日本原子力研究所(現、独立行政法人日本原子力研究開発機構)が東海村に設置された。

1956年8月:研究用原子炉(JRR-1)の建設を開始

日本原子力研究所内で、日本初の原子炉の建設が開始された。

ここで、読者の方は「なんで?」と思うであろう。

2か月前、英国のコールダーホール型発電炉の導入を決めたばかりではないか?

それとは別に『日本初の原子炉』を作るなんて、二重投資ではないか?

もっともな疑問である。

そこを説明しよう。

日本は、急増する電力需要を賄う為に発電用原子炉の建設を決定した。

だが、当時の日本には国産原子炉を開発する技術はなく、結局、英国製の原子炉を輸入するしかなかった。

しかし、そこは日本人なのである。

いかに敗戦国といえども、日本は技術立国である。

純国産の原子炉開発の夢は捨てたくない。

そう思う技術者たちが国を動かしたのである。

こうして、原子炉の基礎研究を行うために、1955年11月に財団法人日本原子力研究所が設立され、1956年の6月に東海村に研究所が建てられ、すぐに小型の原子炉を造ることが決定され、建設が開始されたというわけである。

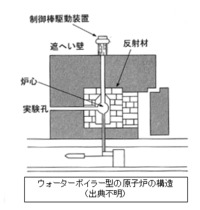

この原子炉の構造はいたって簡単(右図を参照)で、ウォーターボイラー(湯沸かし)型の炉と呼ばれている。

しかし簡単とはいっても、経験のない日本での製作は無理で、原子炉の主要部分は米国の工場で製作することになった。

ここで、第二の「なんで?」であろう。

発電用原子炉を英国から輸入するのに、研究用原子炉は米国というチクハグさを感じるであろう。

その答えは技術者にある。

日本の原子力研究の黎明期を担ったのは、1955年以降、米国のアルゴンヌ国立研究所(Argonne National Laboratory)に留学した技術者たちだった。

彼ら、アルゴンヌ留学卒業生たちが、米国の技術で原子炉を造ろうとしたのは必然であった。

こうして、直径40センチの球形の小さな原子炉が造られていった。

1956年10月26日:IAEA憲章の採択

原子力の平和利用を目指す国際的な機関の必要性が叫ばれ、国連総会にてIAEA憲章が採択された。

日本を含む70カ国で同憲章の署名がなされ、原子力の平和利用の国際協力が大きな広がりを持つことになった。

1957年6月:研究用原子炉(JRR-1)が完成

研究用原子炉(JRR-1)の建屋および炉体の組立が完成、燃料溶液の注入が開始された。

1957年7月:原子力科学研究所東海研究所の設置

日本原子力研究所の内部組織として、日本原子力研究所東海研究所(現、原子力科学研究所)が東海村に設置された。

(東海村役場 経済環境部 原子力対策課のHPより転載)

1957年7月29日:国際原子力機関 (IAEA) が発足

56年10月に国連で採択されたIAEA憲章は所要の批准数を得て発効し、正式にIAEA(国際原子力機関)が発足した。

1957年8月27日:我が国初の臨界達成

日本原子力研究所の研究用原子炉(JRR-1)が我が国で初めて臨界点に達し、初の「原子の火」がともった。

JRR-1は、熱出力わずか50キロワットの小さな原子炉だった。

だが、日本の研究者たちにとって初めて見る原子炉である。

「実物に触れた意義は大きかった」と、当時、制御棒操作担当の運転員だった苫米地顕(元日本原子力研究所那珂研究所長)は回想している。

この原子炉は、1968年まで運転され、619件の実験を行い、1944人の技術者を養成した。

ただ、運転開始は「原子炉等規制法」の施行前である。

原発の運転ルールを定める保安規定などはもちろん無い。

この原子炉で学んだ技術者らは、その危険性は十分に承知していた。

だが、自分たちがその危険性を含めて経験を積むことが、安全な商用炉の建設へつながるという強い自負があった。

そんな彼らにより、日本の原子力の技術基盤が作られたのである。

それから53年余りを経て、現在の原発の熱出力は大きいものでJRR-1の8万倍近くにもなり、電力業界の原発関連支出は年2兆円に達したところで福島の事故は起きた。

1952年10月、日本学術会議の総会で「茅・伏見提案」を出し原子力開発の意義を訴えた、大阪大学の原子物理学者、伏見康治は、生前こう言っていた。

「原発は少数の者が動かしているが、実は社会の大きな仕組みの中にある。当時の技術者はそれを自覚し、原子力の持つ内在的な危険性に畏敬(いけい)の念をもって接してきた」と。

「だが、原発が生活の一部になり、慣れっこになっていないか。怖いものだという感覚がなくなってしまう。それが一番怖い」

その危惧は、不幸にして当ってしまった。

あの世の伏見教授はどう思っているであろうか。

1957年11月1日:日本原子力発電株式会社が設立

電気事業連合会加盟の9電力会社および電源開発の出資により、商用原子炉による発電事業を担う日本原子力発電(株)が設立された。

1957年12月:軽水炉型原子炉の建設も決定

原子力委員会は、日本原子力研究所の研究用原子炉(JRR-1)の臨界成功を見て、軽水型動力炉の将来性も高いと判断した。

その結果、既に導入を決めている英国のコールダーホール型発電炉(黒鉛減速炉)とは別に、日本原子力研究所に1~1.5万kW程度の濃縮ウラン軽水型動力試験炉(JPDR)を設置することを決定した。

つまり、日本の原発は、「黒鉛炉」と「軽水炉」という2つの流れが出来たことになった。

1960年1月:原発着工

日本初の商用原子力発電所となる、日本原子力発電㈱の「東海発電所」の建設が着工された。

この炉は、英国製の「黒鉛減速炭酸ガス冷却型原子炉」である。

だが、英国の設計では、日本の地震に対して十分な耐震強度が得られないと分かり、炉心の設計にかなりの改良が加えられた。

日本は、本炉の建設で黒鉛炉の原子炉理論を手に入れようとしたが、英国側の機密の壁は厚く、その目論見は達成できなかった。

結局、経済性等の問題も原因で、黒鉛型ガス冷却炉はこれ1基にとどまり、後に導入される商用発電炉はすべて軽水炉となり、現在に至ったのである。

1960年9月:沸騰水型軽水炉の導入契約が成立

一方の日本原子力研究所は、1958年から米国に調査団を派遣し、各社からの見積りの検討等を行なった。

その結果、日本初の発電用原子炉を目指す動力試験炉(JPDR)には、GE(ジェネラル・エレクトロニクス)社の沸騰水型原子炉を採用することを決定し、1960年9月1日に契約が発効した。

1960年10月:研究用原子炉(JRR-2)が臨界に達する

日本原子力研究所は、1957年8月に臨界に達した研究用原子炉(JRR-1)の後継として、重水減速重水冷却型の研究用原子炉(JRR-2)を建設していたが、それが臨界に達した。

※JRR-2のウラン燃料

当初は20%濃縮ウランを米国から導入していたが、燃焼効率が悪く所定の性能に達しなかった。

そこで、1962年4月に90%濃縮ウラン燃料要素の使用へ移行した。さらに、1966年からは、米国から輸入していた燃料を国産化し、使用を開始した。

1975年11月からは93%濃縮ウラン燃料を使用したが、その後米国による核不拡散政策に対応し、1987年11月から1996年12月の原子炉閉鎖までの期間は、45%濃縮の燃料を使用した。

ところで、90%濃縮ウランともなれば、そのまま原爆の材料に転用できる。そのことを、当時はマスコミも騒がなかった。そんな時代だったのである。

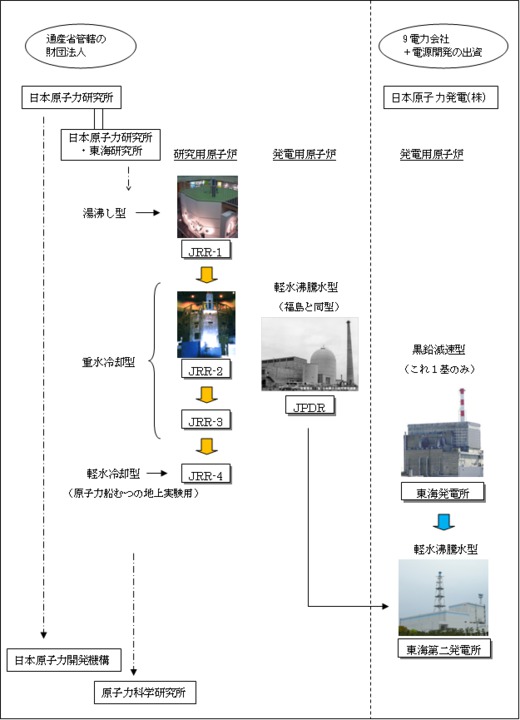

ここで少し整理を

いろいろな型の原子炉が出てきて、読者のみなさまは混乱されておられることと思う。

そこで、黎明期の日本の原子炉開発の流れを簡単に整理してみた。

1961年3月:沸騰水型軽水炉=動力試験炉(JPDR)の建設着工

日本原子力研究所が進めていた軽水炉型発電用原子炉(JPDR)の原子炉格納容器の基礎工事が鹿島建設の手で開始された。5月には発電所本館等の建家工事も着手された。

1962年9月:研究用原子炉(JRR-3)が臨界に達する

JRR-2の後継原子炉として建設されていた、同じ重水減速重水冷却型の研究用原子炉(JRR-3)が臨界に達した。

JRR-3は、初の国産原子炉である。

主に、中性子を利用した科学研究や産業利用を目的に設計された。

1963年8月22日:動力試験炉JPDRが臨界に達する

61年から建設していたJPDRが完成し、臨界に達した。

1963年10月26日:動力試験炉(JPDR)で日本で最初の原子力による発電に成功

臨界に達していた日本原子力研究所の動力試験炉(JPDR)がこの日(10月26日)、日本で初めて原子力で電気をつくることに成功した。

この炉は、現在は廃炉となって存在していないが、この日を記念して毎年10月26日は原子力の日となっている。

しかし、今年を境に忘れられていく日になるであろう。

1965年5月4日:東海発電所が初臨界に到達

JPDRの初臨界に遅れること1年9カ月で、日本原子力発電㈱の「東海発電所」が初臨界に到達した。日本初の商業用原子炉の完成である。

この後27年間の営業運転を経て、1998年3月31日に運転を停止した。

設計寿命以下での廃炉は黒鉛炉の経済性の悪さが理由である(隣に建つ100万kW級発電炉である東海第二発電所とほぼ同じ広さの敷地を使いながら出力は16万kWでしかない)。

2年近く前に動力試験炉のJPDR(軽水炉)が完成していたことを考えると、そもそも造る必要のなかった原子炉といえる のではないか。

1966年7月:東海発電所が営業運転を開始

一般送電線に電力を送る営業運転を開始した。

2001年12月:東海発電所の解体作業を開始

1998年3月31日に営業運転を停止してから3年10ヶ月後にようやく解体作業に着手した。

日本で初の商用原子炉の解体となる。

この解体・撤去には23年間の歳月が必要で、平成32年度に完了する工程となっている。

27年間の稼働と23年間の解体・撤去、このバランスの悪さも原発の大きな弱点といえる。

※東海発電所は造る必要はなかった?

前述したように、この炉は英国製の黒鉛減速炭酸ガス冷却型原子炉である。

経済性の悪さは最初から分かっていた。同じ敷地面積を使いながら、軽水炉の16%の電気しか作れないのである。

また構造上の弱点から安全性にも疑問があり、英国ではたびたび放射能漏れの事故を起こしている。

チェルノブイリの惨劇は同型の原子炉の危険性を表わしている。

それでも、日本がこの炉を採用したのは、先に解説したように、原子力の父と言われる正力松太郎と米国との確執が理由とも言われている。

しかし、米国帰りの技術者が中心であった日本原子力研究所は米国の原子炉を採用した。

実際、後からスタートした日本原子力研究所の動力試験炉(JPDR)は、東海原発の2年近くも前に完成した。

JPDRは、商用炉の手前の動力試験炉とはいえ、実際に発電をしていた。

しかも、黒鉛炉は東海原発1基で終わり、その後の商用炉は全てが軽水炉となった。

東海原発は、そもそも造る必要のなかった原子炉といえるのでないか。

※では、なぜ東海発電所は造られたのか?

政治のメンツと縦割り行政が生んだ、としか言いようがない。

日本原子力発電㈱という会社自体、正力と当時の経済企画庁長官の河野一郎とのぶつかり合いの妥協の産物と言われている。

結果として、資金と人材の二重化を招き、今日につながる弊害の基を作ったのではないかと思う。

※福島第一原発の事故への伏線

東海原発は、英国の機密保持が固く、日本側にはブラックボックスがたくさんあった。

そんなことも災いして運転当初からトラブル続きであった。放射能漏れも起こしていたと言われているが、当時は追求も緩かった。

一方の日本原子力研究所のJPDRにしても事故は頻発した。1972年8月には、原子炉一次冷却水が漏洩する事故が発生した。そして、1976年3月の事故によって原子炉を停止して以降、運転が再開されることはなく、解体となった。

その間、実際に起きた様々なトラブルや運転計画の不備、その是正などの重要事項が公開されることなく、国策優先の安全神話だけが独り歩きしていった。

技術者の意見は、都合が良い部分だけが上層部や政治に取り上げられ、バラ色の未来だけが喧伝されていった。

しかし、不都合な部分を非公開としたところで危険が去るわけでもなく、事故が起きないわけもない。

結局は、現場の技術者の表に出ない必死の頑張りと知恵だけが支えの原子力推進となっていったのである。

大阪大学の伏見教授の言葉をもう一度繰り返す。

「原発は少数の者が動かしているが、実は社会の大きな仕組みの中にある。

当時の技術者はそれを自覚し、原子力の持つ内在的な危険性に畏敬(いけい)の念をもって接してきた。」

「だが、原発が生活の一部になり、慣れっこになっていないか。

『怖いものだ』という感覚がなくなってしまう。それが一番怖い。」

う~ん。これを読むと、今回の事故は必然で起きたと言えるようじゃ。

まさに「人災」以外の何モノでもない。

原子力黎明期に王道を外していった原子力開発の在り方が読み取れるのう。

じゃが、「だから脱原発!」は短絡すぎると思うのじゃ。

脱原発を叫んでも、大規模なデモをしても、

現に存在する57基(建設中を含む)を、煙のように消せるわけではない。

たかが1基の東海原発だけで、解体に23年間もかかるんじゃ。

費用は800億円と見積もられているが、おそらく1500億円はいくじゃろう。

単純計算でも、57基の全廃には100兆、いや200兆円以上の費用がかかる。

しかも、生産活動ではないマイナスの投資じゃ。

だれが、どうやって出来るというのか。

脱原発派の人々にも、その膨大な負担がかかるんじゃ。

我々は、撤退できる線を、はるかに超えて遠くまで来てしまったんじゃ。

この事実を無視した脱原発は、感情論に過ぎん。

言うなら、もっと早く声を上げるべきじゃったんじゃ。

また、世界には2010年末で430基以上の原子炉が稼働しておる。

さらに、今後、開発途上国は原発を求めるようになるじゃろう。

既に、その声は高くなっておる。

それを無視し、さらに400基以上の原発をどうやって止めるというのか。

次回は、上記の本質論を語ってもらおうと思っておる。

さらに、その次からは、放射線が人体に及ぼす影響を数回に渡って特集する予定じゃ。

ここも感情論の渦になっておるからな。