第33回:原発問題の原点(その2)

2012.06.03

2ヶ月以上も空けてしまいました。すみません。

「決算処理の上に本業の仕事が増えて・・」と言うのは、みっともない言い訳ですね。

今後は、もう少しこまめに発信することを心掛けます。

それでは、間延びしましたが、「原発問題の原点」の第2回をお送りします。

稼働原発ゼロの状態が続いています。

このまま脱原発へという選択肢もありますが、100年はかかると言われる全廃炉への道筋は描けていません。

また、原発は停止していても莫大な維持費用がかかります。

止めたまま放っておけば、そのうち自然に廃炉になるものではありません。

この維持作業を止めれば、大きな危険が生じます。

1Wの電気も作らずに膨大な維持費用をかけ続けることへの国民の合意は・・、得られているとは言えません。

しかし、廃炉を含めた本格的な議論が国会でなされているわけでもありません。

「だから、原発は造るべきではなかったんだ!」との主張もあるでしょう。

その通りかもしれません。

だが、そう言ったところで現実の原発が煙のように消えるわけではありません。

本コーナーで何度も言っていますが、賛否にかかわらず、「ここまで来てしまった」という認識を出発点にしなければ、噛み合う議論もできません。

さて、今回は、大飯原発の再稼働問題を論じた後、原発問題の原点論の第2回をお送りいたします。

【大飯原発再稼働へ】

大騒ぎの末、関西電力・大飯原発の再稼働が決まりそうである。

大飯原発は、東電・柏崎刈羽、福島第一に次いで、発電量3番目(471万KW)の大きな原発である。

福島第一の再稼働はあり得ないので、実質2番目の規模の原発といえる。

今回の再稼働は、4機の原子炉のうち3号機と4号機が対象で、フル発電量は2機で236万KWとなる。

これは、関電全体の約8%にあたる。

それぞれ、1991年12月、1993年2月に稼働を開始した。

東電や東北電力が採用した「沸騰水型軽水炉」ではなく「加圧水型軽水炉」である。

蒸気ではなく、加圧した高温水(300~350℃の熱水)で発電する。

再稼働に対しては、一時は、「安全が担保されていない」と反対が大勢を占めていたが、技術上の安全度は高い。

勿論、100%の安全度はあり得ないが、福島第一原発のような事故の確率は相当に低いと言える。

【真の問題点】

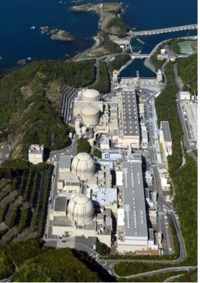

再稼働が迫る大飯原発の全景。

手前の2機が再稼働の対象となっている3号機、4号機。

出典:毎日JP

ただし、真の問題点は技術上の安全性ではない。

運営する電力会社の危機対応能力、それと連携する地元自治体の監視機能、さらには最上位に位置する国の監査・統治機能である。

これに関しては、福島第一原発の事故当時のまま、と言ってよい。

いや、あえて言わせてもらえば、私が初めて原発に足を踏み入れた36年前から一歩も進んでいないのではないかと思う。

もし、進んでいたら、福島第一の事故は防げたからである。

昨年の3・11から15ヶ月が経とうしているが、未だ原子力規制庁は出来ず、原子力安全委員会の改組もなく、新しい法律1本も出来ず、福島第一原発事故の本当の原因の究明すら迷走している始末である。

いま、事故調査委員会が、菅直人前首相や枝野経産大臣などを呼び出し、事情聴取を行っているが、彼らの自己弁護に走る見苦しい姿勢ばかりが目立つ。

国会事故調における菅直人前首相

出典:産経新聞

あの緊急時に、この程度の人たちが国家の指揮を取っていたのかと思うと唖然とする。そして、今もって、この国の国家統治の仕組みは全く改善されていない。怖い話である。

大阪の橋下市長を始めとする周辺自治体の首長たちも、信念による反対ではなく、選挙民へのポーズの反対である。

だから、停電が現実味を帯び、万が一、それで死者でも出たら、間違いなく自分が責任を追及されることにおびえ出したのである。

逆説的だが、こんな政府、こんな統治機構のまま原発を再稼働することは、確かに危険である。原発問題の本質は、技術上の安全性ではなく、行政機構の安全性なのである。

産業界の「安定した電力を!」の声は切実であり、全く同感である。

しかし、上記の行政機構の是正がなされないままの再稼働には、苦渋の判断だが、反対を表明する。

【日本は原子力を持つ必要はあったのか】

時計の針を55~60年ぐらい昔に戻してみる。

この頃、世界は米ソによる冷戦の真っただ中にあり、核戦争の可能性すら現実味を帯びていた。

米国は1958年までに39カ国と原子力協定を結び、ソビエトが組織したワルシャワ条約機構に対抗していた。

つまり、当時の世界各国は、米ソどちらかの核兵器ブロックの中に組み込まれていたのである。

この米国主導の原子力協定は、原子力の軍事転用を禁ずる条約であったが、世界平和を訴求したものではなく、核戦力を米国が独占するためのものであった。

勿論、対抗するソ連は、もっと露骨にワルシャワ条約機構国たちを締めつけていた。

1957年に国際原子力機関IAEAが発足した。

しかしIAEAの役割は、平和利用の推進というより、平和利用を装った核兵器開発の摘発にある。

つまり、米国以外の国が核兵器をひそかに持つことがないよう査察を行う機構なのである。

はっきり言えば、米国主導の原子力協定の遂行機関なのである。

このことを逆説的に解釈すると、原子力の平和利用技術があれば、いつでも核兵器保有が可能ということになる。

そして、それは「大国のあかし」ともなる。

日本最大「東電・柏崎刈羽原子力発電所」

総出力821.2万kW

出典:wikipedia

当初、米国は日本の原子力利用を容認しなかった。

日本が再び大国になることを恐れたからである。

だが、今や世界第3位の原発保有国になった日本は経済大国となった。

そして、世界各国は日本を「潜在的核保有国」と見ている。

米ソ英仏の戦勝国が独占していた核兵器を、その後、中国、インド、パキスタンなどが相次いで保有するに至った。

勿論、かれらは、みな原発保有国である。

かれらに、「原子力を持つ必要はあったのか」と問えば、「あった」と即答するであろう。

では、これらの国々を超える原発大国の日本の答えは、どうなのであろうか・・・

【電源三法は、天使の支援か悪魔の誘惑か】

1974年に電源三法(電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法)が成立し、原発をつくるごとに交付金が出てくる仕組みができあがった。

これが地方に原発建設を促進する大きな力となった。

過疎に悩む自治体にとって、20年間で総額893億円の電源立地地域対策交付金と固定資産税は大きな魅力である。

しかし、固定資産税は設備の減価償却に伴い年々減少していく。運転開始後10年、20年と経つにつれ自治体の収入は少なくなる。

地元は再び次の原発建設を誘致して税収の確保を狙う。

福島や福井などに原発の集中立地が目立つ背景には、こうした交付金制度の存在がある。

さらに、原発からは多くの雇用が生まれ、また、遠方から来る原発関係者が多額のおカネを地元に落としていく。

原発は「救いの天使」となるのである。

しかし、そこから抜け出ることが出来なくなる「悪魔の誘惑」でもあるのだが・・

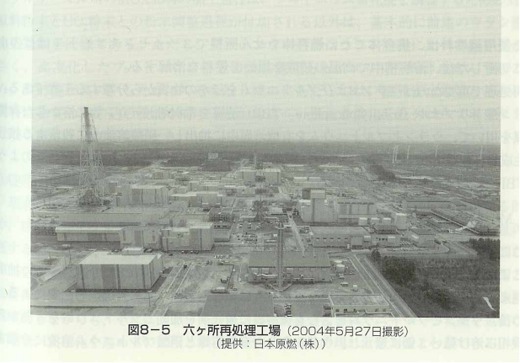

【六ヶ所村】

使用済み核燃料を再処理し、再び原発で使えるようにすることを「核燃料サイクル」という。

このサイクルの実現は、エネルギー資源の乏しい日本の国策として掲げられてきた。

その要となるのが再処理工場である。

ただし、再処理工場には、原発以上の放射能漏れの危険がつきまとう。

なにしろ、使用済み核燃料を切ったり溶かしたりするのだから。

だから、誘致を申し出る自治体は出て来なかった。

その頃、本州の北の端、下北半島に位置する六ヶ所村は、崖っぷちに立たされていた。

村の存亡をかけた工場誘致に失敗し、巨額の借金だけが残された。

この打開策として、村は再処理工場の誘致に手を挙げた。

当然、激烈な反対運動が湧きあがり、村を二分する泥沼の争いに陥った。

しかし、村長選挙で誘致賛成派が勝ってからは状況は一変した。

今は原発マネーで潤う裕福な自治体であり、村議会に反対派は一人もいない。

このあたりの事情を、ジャーナリストの出井康博氏の報告から引用する(一部、省略)。

1人当たりの村民所得が全国平均の5倍にも相当する年1,364万円(2008年度)。

日本でも有数の豊かな自治体が本州最北端の下北半島にある。

大阪市よりも広い面積に約1万1000人が暮らす六ヶ所村だ。

かつての六ヶ所村は「日本の満州」と揶揄されるほど貧しかった。

畜産や漁業を除けば産業もなく、冬場には東京への出稼ぎで溢れた。

そんな村が1980年代半ば、核燃料の再処理工場を誘致して生まれ変わった。

六ヶ所村役場

出典:Foresight

冒頭で紹介した1人当たり所得には企業所得も含まれ、自治体の経済力の指標とされる。

六ヶ所村の経済力は、全国にわずか75しかない地方交付税の不交付団体の1つであることからも明らかだ。

村の年間予算は約130億円と、同規模の自治体の2倍以上にも達する。

確かに、村内を車で少し走るだけで、その豊かさが実感できる。

牧場の間を高速道路並みの道路が通り、中心部には4階建ての立派な村役場、700人収容のコンサートホール、さらには縄文時代の竪穴式住居を再現した郷土館まである。

23億円を投じて全戸に設置されたテレビ電話も自慢だ。

これらのインフラ整備も、再処理工場の誘致なしにはあり得なかった。

村の歳入の半分近い約60億円は、再処理工場や関連施設に関係している。

その中心が、工場の運営のため、東京電力など電力10社の出資で92年に設立された日本原燃という企業である。

単に税収を見込めるからではない。

日本原燃本社だけで300人近い村民を雇用。

下請け企業を含めれば「家族の1人は原燃関係の仕事に就いている」と言われるほど、同社丸抱えの村なのだ。

村議も多くが建設業などを営み、原燃とは持ちつ持たれつの関係にある。

原燃側も、年に一度は社員がタオル持参で全戸訪問するなどして気を配る。

村民からは「こんな田舎で、しかも格安の値段で小林幸子や八代亜紀のコンサートが見られるのも、原燃さんが補助してくれるお陰」(50代の女性)といった感謝の声も聞かれた。

この自治体はかつて工場誘致に失敗し、膨大な赤字を抱えていた。

原子力が村を救ったのだ。(正確には買収に近い)

この話を聞いて恐ろしいと思わずにはいられない。

ある時点から大量の補助金が流れ込んで豊かになるのは、独裁国家における権力者の縁故地域によく見られる風景だから。

筆者は、若いころ、茨城県に建設した「核燃料研究所」の設計に携わったことがある。

核燃料の再処理研究を目的とする施設である。

実際の使用済み核燃料を切ったり溶かしたり、薬品につけたりして、様々な実験を行う。

当然、燃料棒の中に閉じ込められていた放射性物質が大量に放出される。

それを大気や排水に逃がさないための設計が再重要ポイントとなる。

そこの設計を担当していた。

再処理工場は、そのような施設の大規模版といえる。

その怖さは原発の比ではない。

【なぜ、最初から国産技術で造らなかったのか?】

湯川秀樹 博士

出典:wikipedia

中曽根康弘、正力松太郎らの政治家が原発推進にまい進していた頃、彼らの方針に対し、ノーベル賞学者の湯川秀樹らから、「発電という実用分野に偏りすぎており基礎技術の育成を疎かにしている」との批判があった。

湯川秀樹らは、原発反対というわけではなく、やるなら「国産技術を育て上げて取り組むべき」との主張であった。

しかし、当時の政府は国産技術の育成よりも、海外発電プラントの導入による経済復興を優先していた。

その結果、イギリス製の発電炉の導入を決定し、茨城県で始まった「東海発電所第1号炉」は、米国の技術で建設が開始された。

当時の日本国内での原発に関する議論は、賛成派と反対派の不毛な論争が延々と繰り返されるだけであった(今と同じですね)。

そして根本の問題、つまり、原発産業全体が米国の枠にがっちりはめられているという現実には、何故か誰も全く触れようとはしなかった。

このように、日本の原発産業は米国の従属下に置かれ、米国の意に沿う形で進められてきたのである。

では、国産技術で原発を推進してきたら、福島第一の事故は起きなかったといえるのであろうか。

仮定の話に解答はないが、「やはり事故は起きた」と思う。

その理由は、本コーナーで何度も述べている通り、福島第一の事故は技術的要因ではなく、原子力行政の拙さが要因であるからだ。

どんな技術で造ろうが、同じ結果を招くことに変わりはない。

【中曽根康弘-正力松太郎-米国の関係】

当時の朝日新聞の紙面

日本の初期の原子力開発は、政治的には、中曽根康弘と正力松太郎の2人がけん引してきた。2人とも強力な親米家ではあるが、米国の手先だったわけではない。

彼らは彼らなりに愛国者であったといえる。

それでなくては、後に首相やメディア界の大物にのしあがることは出来なかったであろう。

だが、彼らはあまりにも政治家であった。

政治的な必要性から米国に依存する形で原発を推進してきてしまった。

その結果、誰も責任を取らない、また、取れない原子力行政が出来上ってしまった。

先端分野やエネルギー分野の推進で、技術面を軽んじることは大きな危険を生む。

技術面を無視して政治が突っ走ったあげく、大事故を起こした中国新幹線も同じ轍を踏んだ。

不幸中の幸いであるが、福島第一原発の事故では、放射線被曝による死者や重症者は出ていない。

先を急ぐより、原子力行政の不備を徹底的に洗い出すべきと思う。

最近、「原子力ムラ」なる言葉がマスコミなどによく出てきます。

国会の事故調査委員会でも、菅直人前首相が「悪いのは、このムラの人たち」というような話をしていました。

でも、この「原子力ムラ」とは何でしょうか。

どこまでの範囲がこのムラに入るのでしょうか。首相官邸は入らないのでしょうか。

歴代の村長はだれなのでしょうか(もしかして、首相では?)。

疑問は尽きません。

この言葉を乱発なさる方に、ムラの実態を詳しく説明して欲しいと思います。

このようなワンフレーズ言葉は、ものごとの本質を見えなくする「危ない言葉」と言えます。

マスコミは、こんな言葉を弄(もてあそ)ぶのではなく、もっと丁寧な解説を心掛けて欲しいものです。

次回は、「なぜ、各国国家は原発を持ちたがったのか」など、本質に迫る解説を予定しています。今後もご愛読をよろしくお願いします。