第26回:繁栄か滅亡か③

2011.09.05

原発事故の収束が長期戦となり、原発論議もこう着状態の感があるのう。

じゃが賛否に関係なく、54基に及ぶ原発の存在は現実じゃ 。

結論を出す前に、どちらにも組みせず、

まず「客観的事実を知る努力」が大切なのではないかな。

このような観点から、前回は、「終戦と原爆投下」についての事実を知ってもらった。

終戦に向けてどんな動きがあったのか・・。

原爆投下と終戦の関係は・・。

米国の真の狙いは・・。

その時、日本政府は何をしとったのか・・。

裏付けのある事実を時系列にならべるだけで、上記の疑問はあらかた解けるんじゃ。

そのことをみなさんに知ってもらいたい、との思いで書いたんじゃ。

さて今回は、特別講師に、日本の原発の黎明(れいめい)期の事実を語ってもらい、今回の事故につながる伏線を解説してもらおう。

人類の原子力の利用は、不幸にして原爆が出発点となってしまった。

そのことで、たとえ平和利用といえども、広島・長崎の災禍が暗い影を落としてきた。

反原発を掲げる人びとは、「核と人間は共存し得ない」とする意識で固まり、

「人間は原発を制御できない。ゆえに、原爆と同様の災禍をもたらす」との啓蒙を進める。

原発事故がその意見に力を与え、ネットなどでは賛成意見が多数を占めている。

今回の原発事故についても、

「広島原爆の160個分に相当する放射性物質が・・」との言い方が使われる。

そのたびに、多くの人は、福島で原爆が160個炸裂したかのような錯覚を持ってしまう。

このような言い方は誤解を生む言い方なのだが、インパクトは強い。

どこかもう1箇所でも原発事故が起きれば、完全に原発の息の根は止まるであろう。

しかし、「原発を止め、再生可能エネルギーで全て代替する」とする前首相の脱原発宣言は必ずしも広範な国民の支持は得られなかった。

多くの国民は、判断できずにいるのであろう。

そこで、今回の冒頭に、お二人の論者の意見を紹介することにした。

【日本総研寺島理事長の意見】

日本総合研究所理事長の寺島実郎氏と言えば、再生可能エネルギー派の論客として著名である。

その寺島氏が原発について意見を発表しているので、それを紹介する。

長文ゆえ要約するが、もし、「違う」というところがあったら、どなたでもご指摘をお願いしたい。

原発事故の後、原発の位置付けが重要になった。

日本経済の急速な減速、国際的な発言権の後退が懸念される。

原発推進か反原発かという単純な議論へは警鐘を鳴らしたい。

現実を見据えた冷静な議論が必要であるし、

それにはメディアも重要な責任を負っている。

推進か反対かではなく、

原発を含めた多様なエネルギーの「ベストミックス」を目指すべきではないのか。

安全性を担保にして原発をミニマムどこまで受け入れることが出来るかを考えるべきである。

日本に問われているのは、ギリギリのバランス感覚なのである。

現状では20%ぐらいかと思うが、これまで政府が掲げてきた50%の目標は完全に現実味を失った。

一方、「脱原発」は、日本という国が、清貧の思想で、「貧しくともつつましく生きる」という選択をするということである。

実施に移せば、今の経済力を維持し、国際社会での発言権を維持することは出来なくなるであろう。

果たして、その国民的合意が出来るかという点が問われるのである。

日本は先進国の中で、唯一、原水爆を持たずに原子力の平和利用を進めて、世界第3位の原発大国になった。

中進国を含めて、開発途上国はどこも経済の拡大を目指し、エネルギー利用の増大を図っている。

化石燃料も再生可能エネルギーも、その需要の増大にはとても応えられない。

彼らが原子力開発に向かうのは必至である。

原発事故を乗り越え、安全性をさらなる高みに引き上げた原発の実現は、世界が日本に期待していることである。

脱原発は、この世界の希望に背を向けることである。

日本の責任は重い。

ポイントは、技術の蓄積と人材の育成である。

寺島氏は再生可能エネルギー派として知られているが、単純な脱原発論に対しては疑問を投げかけている。現実解を考えた提言に考えさせられる。

次に、環境活動家として知られる飯田哲也・環境エネルギー政策研究所所長の言葉を紹介する。

電力業界は、新エネルギーに対し、幾つもの問題点を列挙し、及び腰な態度を取ってきた。

重要なことに、エネルギー政策の枠組みを作る経済産業省内で、電力業界と関係が深い部署(電力・ガス事業部)は、新エネルギーを担当する部署(新エネルギー部)より立場が強いことがある。

さらに民主党内では、環境・エネルギー分野に精通した政治家が全然育っていない。

このため、この分野での政策決定の主導権は、自民党時代以上に経済産業省が握っている。

福島第一原発事故の収束が見えてくれば、電力業界が経済産業省と一体になって、既存の事業基盤を守れる従来型エネルギーへ傾いていく、というのが今後起きそうなシナリオだ。

原発事故に恐怖した日本人が、再び従来型エネルギーに回帰することを是とするのか。

それとも目先十数年、電力の不足や料金高に耐えつつ新エネルギーへの転換を図るか。

国民一人ひとりの決断が問われる。

電力業界と経済産業省の関係は、飯田氏の指摘通りだと思う。

飯田氏は、原発事故が収束へ向かえば、元の木阿弥となることに警鐘を鳴らしている。

お二人の主張は、立場が違うように思えるが、

本質的な問題点の指摘、そして国民への問い掛けの主旨は同じである。

日本国民が貧しさや不便さに耐え脱原発を選択するのか、あるいは、世界の期待にも応えてベストミックスなエネルギー確保に進むのか。

重たいテーマであるが、避けては通れない岐路に立っている自覚が国民には必要であろう。

今回は、「冷静に事実を検証する」という本原発コーナーの目的に沿い、日本の原子力開発がどのように始まったかを解説する。

公開資料から採った事実が多いが、時系列に配置し直してみると、真実に近い姿が見えてくる。

それを、感情抜きに、そのまま読んで欲しい。

【日本の原子力開発】

1941年~45年:終戦までの日本の原子力開発

日本では、仁科芳雄や長岡半太郎らの物理学者たちが原爆の可能性を陸海軍に進言していた。

1941年、陸軍航空技術研究所は、仁科らの理化学研究所に「原爆の研究」を委託。

海軍も1942年に「核物理応用研究委員会」を設け、原爆の研究に着手した。

しかし、陸海軍いずれも、原爆に必要な濃縮ウランを作り出せずに、陸軍は1945年6月、海軍は7月に研究を打ち切った。その直後の8月に広島、長崎に原爆が落とされた。なんとも言葉を失う。

1951年9月:サンフランシスコ講和条約

終戦後の日本は、占領軍により一切の原子力開発を禁止され、それまでの研究成果も失われた。

1951年9月のサンフランシスコ講和条約により開発禁止の条項が解除され、翌1952年4月に条約が正式発効し、原子力に関する研究は解禁されることとなった。

1952年10月:日本学術会議の総会

開発禁止の解除を受けて、二人の物理学者が動き出した。

東京大学の茅誠二(後の60年安保闘争時の東大総長)と大阪大学の伏見康治の二人である。

二人は、早くから原子力エネルギーの可能性に着目し、数ヶ月の基礎調査の後、1952年の日本学術会議総会において、政府に原子力委員会を設置することを提案した。

これが「茅・伏見提案」と呼ばれるもので、日本で最初の原子力利用提案である。

しかし出席していた学者の多くから、「原子力研究は即、原爆の開発につながる。

原爆で被災した日本がそのような危険な研究に踏み出してよいのか」と猛反対を受け、二人はやむなくこの提案を撤回した。

「原発=原爆」の非難は、最初から強かった。

1953年9月:中曽根康弘の渡米

学術会議主導の原子力開発の芽が潰れた後、舞台は政治の世界へ移っていく。

ここに登場するのが若き日の中曽根康弘である。

中曽根康弘は、1953年9月にアメリカに渡っている。

当時ハーバード大学の助教授であったキッシンジャーが主催し、世界中から若手の政治家、文化人、ジャーナリストを集めて開催された、かの有名な「インターナショナル・サマー・セミナー」に参加するためである。

キッシンジャーの薫陶(くんとう=人徳・品位などで人を感化し、導くこと)を受けながらハーバードで2ヶ月過ごした中曽根は、当時の最先端の原子力開発の情報に触れ、原子力の重要性を認識したと思われる。

1953年12月:米国アイゼンハワー大統領の国連演説

この日、米国のアイゼンハワー大統領がニューヨークの国連本部で重要な演説を行った。

有名な「Atoms for peace(平和のための原子力)」という演説で、骨子は以下(原文訳)である。

「歴史の何ページかには、確かに『偉大な破壊者』の顔が時おり記録されてはいる。

ただし、歴史書全体を見れば、そこには人類の果てしない平和の希求と、人類が神から与えられた創造の能力が示されている」

「米国は原爆を開発したが、平和を希求する気持ちに変わりなく、また、原子力は神から人類に与えられた創造力である」という主旨である。

この演説に沿って、終戦後のアメリカの核開発は、軍事利用と平和利用の二本立てで進んでいった。

軍事利用は、原爆から水爆への飛躍的な発展を軸に、原子砲(核砲弾を発射する大砲)や原子力潜水艦ノーチラス号といった多様な原子力兵器として現実化していった。

右の写真にあるように、市街地の近くで核実験が行われていたことに驚愕する。

一方、平和利用の筆頭はもちろん原子力発電であるが、発端は決して平和利用ではなかった。

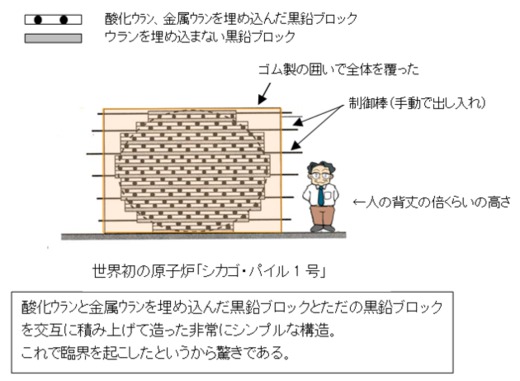

【世界初の原子炉】

マンハッタン計画の関連で、フェルミらは、シカゴ大学にて核分裂の本格的な研究をスタートさせた。

1942年、シカゴ大学のフットボール競技場スタッグ・フィールド(Stagg Field)の観客席下にあったスカッシュ・コートに極秘裏に世界初の原子炉が建設された(下図)。

同年12月2日の実験でこの原子炉は臨界に達した。

この世界初の原子炉「シカゴ・パイル1号(CP-1)」から抽出されたプルトニウムで長崎原爆ファットマンが作られたのである。

ちなみに、この炉は臨界実験だけの目的で発電はしない。

このため「原子炉」と呼ばれ、「原子力発電炉」とは区別されている。

その後、アルゴンヌ国立研究所(ANL)にて現在の原子炉の基本形である重水減速炉(CP-3)が開発され、1951年の世界初の原子力発電炉(EBR-I)の完成につながる。

(EBR-1については、本原発コーナー第14回を参照のこと)

この後、各国は競って原子力発電の実用化(つまり、原子力発電所の建設)を目指したが、どの国も実現しない中、アイゼンハワーの演説が行われたのである。

【米国の思惑】

結局、世界初の原子力発電所は1954年、ソ連のオブニンスク発電所となり、米国は遅れをとった。

さらに、1956年には英国がコールダーホール発電所を完成させ、西側初の栄誉も奪われた。

米国の原子炉は1958年にやっと完成したのである。

米国は、大統領演説にも関わらず原子力発電所では遅れをとり続けたため、当初、日本への原子力発電所の導入には積極的ではなかった。

それより、当時は冷戦下であり、対ソ戦略上、核ミサイルの日本配備のほうに力を入れていた。

米国は、原爆の災禍や第五福竜丸事件で高かった日本の反原子力世論をマスコミの力で沈静化させ、そののち、核兵器の配備を日本政府に呑ませようと画策していたのである。

1954年3月:衆議院予算委員会にて

時計の針を少し戻そう。

帰国した中曽根は、仲間の若手政治家たちと、原子力開発予算の獲得に向けて準備を開始した。

その仲間とは、稲葉修、齋藤憲三、川崎秀二らである。

当時の世論は原子力反対の風向きが強かったことから、中曽根らは極秘で提案作成を進め、年明けの54年3月の衆議院予算審議の最後に、「原子力開発に関する修正予算」として抜き打ち提案した。

当時の国会は、吉田茂首相の「バカヤロー解散」の後遺症で与党自由党が力を失い、予算審議の土壇場で出された中曽根らの修正提案を議論する余裕が無く、この原子力修正予算はあっさりと衆議院を通過した。

この時、原子力平和利用調査の費用額(2億3500万円)の根拠を問われた中曽根は、「濃縮ウランに使うのはウラニウム235だから」と答弁し、笑いを誘って乗り切ったとも述べている。

今から見たらふざけた答弁だが、そんな時代だったのである。

【学者グループの反対】

原子力予算可決を新聞報道で知った茅等の学者グループは、中曽根のところに急いで出向いた。

茅は、現在の日本の技術では原子力開発を本格化させるのは無理だ、学会では反対派も多いと、原子力予算の取り下げを要望したが、中曽根は断固拒否した。

中曽根は、「あなたたち学者がぼやぼやしているから、札束でほっぺたをひっぱたいてやるんだ」と発言したという。中曽根本人は「それを言ったのは別の代議士の方で、私ではない」と今でも否定しているが、真相はともかく、彼の偽らざる心境であったと思う。

1954年3月:ビキニ環礁・水爆実験

中曽根らの予算獲得を契機に、日本は公式に原子力開発に向けての第1歩を踏み出した。

しかし直後に、大きな事件が起きる。

ビキニ環礁における米国の水爆実験で、日本のマグロ漁船が死の灰を浴びて被爆したのである。

いわゆる「第五福竜丸事件」である。

日本は広島・長崎で世界唯一の被爆国になったわけだが、この事件によって世界初の水爆による被曝国にもなってしまったのである。

特に、第五福竜丸の無線長だった久保山愛吉さんが「原水爆による犠牲者は、私で最後にしてほしい」との遺言を残して亡くなると、日本各地で猛烈な原水爆反対運動が巻き起こった。

1954年:正力松太郎の登場

第五福竜丸事件は、日本国内に反米と核兵器反対運動の嵐を引き起こした。

困った米国は、マスコミを使ってこの動きを沈静化し、国民の原子力への抵抗心を払拭しようと考えた。そこで登場するのが、読売新聞の社主であった正力松太郎である。

【正力松太郎とは、どんな人物だったのか】

元警察官僚であった正力松太郎は、関東大震災の翌年の大正13年(1924年)、わずか5万部程度の部数しかなかった読売新聞の経営権を買い取った。

正力は、昭和9年(1934年)にプロ野球の巨人軍を創立して新聞の売上げを大幅にアップさせるなど、大衆操作に才能があった。

大衆には、「日本プロ野球の父」としての知名度のほうが高い。

戦後、占領軍からA級戦犯に指定され、巣鴨プリズンに収監されるが、間もなく読売新聞の社主に復帰。

昭和27年(1952年)には日本初の民放である日本テレビを創立し社長に就任するなど、日本のマスコミ界を代表する人物となっていった。

ここから彼は「テレビの父」とも呼ばれるようになった。

【正力松太郎の裏の顔】

正力の裏の顔については、早稲田大学教授の有馬哲夫氏の著書である『原発・正力・CIA』(新潮社、2008年発行)に詳しく書かれている。本書は、公開されたアメリカ政府の機密報告書を詳細に調べた結果を基にしているので、信ぴょう性は高いと思われる。

A級戦犯であった正力は、巣鴨プリズンでGHQのスパイとなることを条件に無罪放免された。

公文書によると、彼はコードネーム「podam(ポダム)」と呼ばれ、CIAの重要な協力者だったことが分かっている。

戦後のアメリカは、日本国民に広がっていた共産主義や反米感情を憂慮し、メディア操作によりこの感情を和らげ親米的な世論を形成する必要に迫られていた。

CIA(中央情報局)はアメリカに有利なニュースを提供する組織として、正力率いる読売グループ注目し、重要な協力者として取り込んだ。

正力は、新聞やテレビを通じて、日本国民に親米思想を植え付けていったとされる。

当時のCIAの内部文書(50年後に公開された)

《まず新聞で始め、状況が許せばラジオやテレビに広げていくスキームは心理戦として高い可能性を持っている。ポダムの命令で動く多くの記者たちにこの種の指令が与えられるなら、これは重要なターゲット(政治家など)に対する諜報の可能性も与える》

つまり、当時の読売グループ5000人の記者たちは、それとは知らずにCIAの諜報員として利用されていたかもしれない、ということである。

(注意)

公文書にはそこまでの記述はないため、これはあくまでも「可能性の憶測」でしかない。

このようなことが近年まで続いていて、歴代の日本政府は米国の指令で動いてきたと主張する人たちがいるが、公文書にはそれを裏付ける確たる証拠はない。

米国が守れるはずもない非核三原則や悲願であった沖縄返還時の密約等の特殊な例を除けば、その手の話は小説の域を出ないようだ。

1955年1月4日:第五福竜丸事件の決着

米国が保証金200万ドルを日本政府に支払うことで第五福竜丸事件は決着した。

米国の法的責任は一切問わないことを条件とする政治決着であった。

1955年1月11日:米国、日本に濃縮ウランの受け入れを打診

1週間後の11日、日本政府に米国から濃縮ウラン受け入れを打診する書類が届いた。

しかし外務省はこのことを一切秘密にした。

「情報隠蔽」の体質は今回の原発事故の伏線にもなっている。

1955年1月14日:ソ連は、中国および東欧5カ国に原子力技術や濃縮ウラン支援を行うと発表

東西冷戦の激化で、米国は、同盟国に対する原子力支援を加速させる必要に迫られた。

1955年1月~5月:原子力平和利用キャンペーン

正力の命により読売新聞と日本テレビは、55年の1月から5カ月間にわたり、原子力の平和利用キャンペーンを大々的に繰り広げた。

1955年2月:正力松太郎、衆議院議員となる

正力は、55年2月の衆議院選挙に「原子力による産業革命」を公約として富山2区から立候補。

初当選を果たした。

1955年4月14日:濃縮ウラン提供の申し込みがリーク

一方、外務省がひた隠しにしていたアメリカからの濃縮ウラン提供の申し入れは、3ヶ月後、朝日新聞のスクープによって明るみに出た。以降、日本国内の世論は受け入れの是非をめぐって2つに割れていく。

1955年4月28日:原子力平和利用懇談会が発足

国会議員となった正力は、原子力平和利用推進の国内PRを行い、財界に働きかけ、アメリカからの技術導入推進の受け皿として「原子力平和利用懇談会」を発足させ、みずから代表世話人に就任した。

懇談会には、経団連の石川一郎会長を筆頭に、重工業、電力業界を始めとする財界の主要メンバーが揃い、学会からも原子力の導入に積極的な科学者が集められた。

正力の存在の大きさを米側に示すデモンストレーションでもあった。

【当時の電力事情】

当時の日本は、慢性的な電力不足で、大型ダムが次々に作られていた。

しかしダムの建設費が次第に高騰し、水力発電の発電量は限界に近づいていた。

当時の火力発電所はコストが高く、将来の石炭不足も予想されていた。

石油は、まだ発電用には使われていなかった。産業界は新たなエネルギー源を模索していた時期でもあった。

【正力の説得】

正力は、アメリカから提供されたデータを使って、水力や火力より原子力発電のほうが経済的である、と財界を説得した。

正力は原子力発電の安全性についても力説していた。だが、当時の財界誌に掲載された正力の文章を見ると、「原子力から出る死の灰も、食物の殺菌や動力機関の燃料に活用できる」と書かれている。

正力の原子力の知識そのものは、かなり怪しいものだったようである。

【アメリカ国家安全保障会議の方針】

一方、アメリカ国家安全保障会議は、海外との原子力協力について次のような方針を採択していた。

「向こう10年間に、経済的に競争力のある原子力発電を実現することは期待できない。」

「しかし、ソビエトは原子力開発を急ピッチで進めており、アメリカが冷戦においてリーダーシップを奪われる恐れがある。」として、電力コストの高い日本は、ソビエトに狙われる最も有力なターゲットとして報告書にあげられている。

1955年5月:広島平和祈年資料館が開館

広島市に「平和祈念資料館(原爆資料館)」が完成し、以降、広島は内外ともに、平和都市としての知名度を上げていく。

しかし、そのことが広島にとって良かったと言えるのかどうか、断定は難しい。

と言うのも、核の問題が起きるたびに、広島は、推進派からも反対派からも利用される都市となったからである。

今回の福島第一原発の事故においても、「福島=広島」のように、広島は反対派のシンボルのように使われている。

これと全く反対のことが、1958年の広島で起きた。

逆に、推進派に利用されたのである。

もう少し、時代を追ってみよう。

1955年5月9日:原子力平和利用使節団の訪日

前述したように、第五福竜丸事件により沸き上がった反米世論に悩んだCIAは、正力に沈静化を依頼した。正力はこれを逆手にとり、見返りとして日本の原子力開発への協力と、発電用動力炉の提供をCIAに要求した。これを受けてアメリカは、ジョン・ホプキンスを団長とする「原子力平和利用使節団」を日本に派遣した。ちなみに、ジョン・ホプキンスは原子力潜水艦の開発メーカー、ジェネラル・ダイナミックス社の社長である。

使節団にはノーベル賞を受賞した物理学者ローレンス等の著名な科学者が随行してきた。

一行は鳩山一郎総理他、政財界の主要人物と精力的に会談を重ね、濃縮ウラン提供の前提となる日米原子力協定の早期締結を促した。

1955年5月13日:原子力平和利用大講演会

正力は、この米国の「原子力平和利用使節団」を最大限に利用した。

新聞、テレビを使って連日連夜、使節団の同行を報道し、原子力特集の番組を流した。

そして、その総仕上げとして、使節団を招いた

「原子力平和利用大講演会」を催したのである。

日比谷公会堂で開かれた「原子力平和利用大講演会」は押すな押すなの大盛況で、会場に入りきれない聴衆は会場外に設置されたテレビに映し出される講演会を熱心に見守ったという。

「核アレルギー」と揶揄(やゆ)されるほど強かった日本社会の反核感情は、「平和利用」の名の下での核(原子力)利用を熱烈に受け入れるまでに大転換したのである。

原子力反対派は、この大転換は、軍事用を「核」、平和利用の場合は「原子力」と言葉を替えることによって、あたかも全く別物であるかのような偽装工作の結果と主張しているが、果たしてそうであろうか。

敗戦による経済壊滅から立ち直り切れない苦しさの中で、国民は「原子力」に未来への希望を見出そうとしたのである。その切ない気持ちを、正力は巧みに煽(あお)ったのである。

とても褒められた方法ではないが、だが、正力は米国の傀儡としてそれを行ったのではなく、それが日本のためであり、また(総理になるという)己の野望を実現する道として行ったのである。

1955年5月19日:日本政府、濃縮ウランの受け入れを決議

日本社会のこうした世論の変化を見た政府は、同月19日、米国の濃縮ウランの受け入れを決議した。

1955年6月21日:日米原子力協定を仮調印

1955年11月:原子力平和利用博覧会を開催

読売新聞と日本テレビは、さらなる大キャンペーンを展開し、1955年11月、読売新聞主催の「原子力平和利用博覧会」を東京・日比谷で開催、35万人が入場した。

この博覧会は、以後、全国で開催されていき、国民意識の高揚につながっていった。

1955年11月:人形峠でウラン鉱床が発見される

ちょうどこの頃、人形峠でウラン鉱床が発見されるなど、原発推進派には明るいニュースが増えていった。

人形峠には一時期「ウラン濃縮原型プラント」が建設され、ウラン燃料の国産化の道も探られた。

しかし、ウラン鉱の品質が低く採算に合わないため、採掘は中止。

2001年、ウラン濃縮原型プラントも閉鎖され、ウラン燃料国産化の道は頓挫した。

※注釈

私はこのウラン濃縮プラントの改良工事の設計に携わったことがあります。

濃縮のための遠心分離装置を安定的に回転させる制御系に取り組みましたが、安定稼動の確証は得られませんでした。

北朝鮮やイランが同型のウラン濃縮装置を稼動させ原爆の材料を作っているという疑惑が報道されるたびに、この時のことを思い出します。そして、それがいかに困難な道であるかもです。

1955年12月:正力、原子力担当大臣となる

正力は、原子力担当大臣として第3次鳩山内閣に入閣。

ますます原子力にのめりこんでいく。

1955年12月19日:原子力基本法が成立

本法は、全会一致で採択された。社会党も共産党も賛成したのである。

この法律により、原子力利用の大綱が定められた。

この時に定められた方針が、「民主・自主・公開」の「原子力三原則」である。

1955年12月:原子力研究所の用地選定が始まる

用地は、「関東地方の国有地で50万坪の広さ」が要件とされ、約20カ所が候補に挙げられた。

その中には、原子力合同委員会のメンバーである中曽根康弘の地元・高崎や、志村茂治(社会党)の地元・横須賀の武山が含まれていた。社会党の積極的な関与がうかがえる話である。

結局、武山が第一候補になったが、最終的には大逆転劇が待っていた。

1956年1月1日:原子力委員会の発足

1956年1月、総理府に原子力委員会が発足すると、正力は初代委員長に就任した。

正力は「5年以内に採算の取れる原子力発電所を建設する」と発表して、商業用発電炉の早期導入を訴えた。

正力は新聞とテレビをフルに使い、原発は素晴らしいと大宣伝を展開した。

キャッチコピーは、石油・石炭、電気に続く産業革命の源としての「第3の火」である。

この大宣伝の一環として、1954年から、読売新聞紙上では「ついに太陽をとらえた」という原子力の平和利用を訴える大型連載が始まった。

1956年5月:科学技術庁の設立と東海村

5月には科学技術庁が設立され、やはり正力が初代長官(大臣)になる。

原子力委員会の委員長との兼務により、正力は、原子力行政の全権を握ることになる。

全権を握った正力は、日本初の原子力発電所の建設にまい進していく。

正力は、それが自分と日本にとって必須の道と信じて疑っていなかったようである。

しかし、正力には原子力の専門知識はなかった。ゆえに、原発の危険性を把握していなかった。

それが、現在まで続く原子力行政の欠陥へとつながっていくのである。

1956年5月:原子力研究所は東海村に

横須賀の武山に内定していた、日本原子力研究所(原研)の用地は、一転して茨城県の東海村に決定した。

この間の詳しい経緯の記録はないが、正力が深く関わっていたであろうことは推測できる。

こうして、日本初の原子力発電所の建設計画がスタートしたのである。

長くなったので、今回はここまでとする。

次回は、米国の思惑や正力の野望を背景に、日本の原発がどのように作られていったのかを解説する。

どうじゃな。

原子力黎明期の日本の動きを追ってみたのじゃが、政治主導というより、一人の人間の力で開発が進められたことが分かるじゃろう。

次回は、東海村に第1号の原発が出来ていく過程を解説し、原発事故につながっていく伏線を解説してもらおうと思っておる。